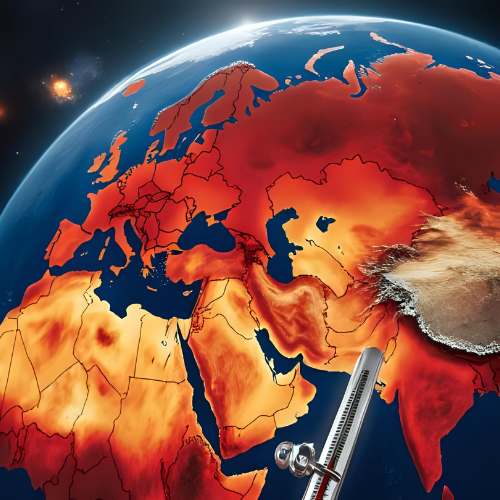

Der Juli 2025 hat Geschichte geschrieben – als der weltweit drittwärmste seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus lag die globale Durchschnittstemperatur bei 16,68 Grad Celsius. Das sind 0,45 Grad mehr als der Durchschnitt der Jahre 1991 bis 2020. Auch wenn die Rekorde von 2023 und 2024 nicht übertroffen wurden, zeigt dieser Juli erneut, wie stark der Klimawandel unser Wetter beeinflusst.

Globale Hitze – regionale Unterschiede

Während Deutschland im Juli eher kühle Temperaturen und viel Regen verzeichnete, litten andere Regionen unter extremer Hitze. In der Türkei wurde mit 50,5 Grad Celsius ein nationaler Temperaturrekord gemessen. Auch Südosteuropa kämpfte mit Hitzewellen und Waldbränden. In Schweden und Finnland lagen die Temperaturen deutlich über dem Durchschnitt – ein klares Zeichen dafür, dass die Erderwärmung nicht nur den Süden betrifft.

Wetterextreme als Folge der Erderwärmung

Die Auswirkungen des Klimawandels sind längst nicht mehr abstrakt. Copernicus-Direktor Carlo Buontempo betont, dass die jüngste Serie globaler Temperaturrekorde zwar vorerst beendet sei, aber die Folgen der Erderwärmung weiterhin sichtbar bleiben. Hitzestress, tropische Nächte, Starkregen und Überschwemmungen – all das sind Symptome einer sich verändernden Klimarealität.

Besonders alarmierend: Die Häufigkeit und Intensität solcher Wetterphänomene nimmt zu. Wenn die Konzentration von Treibhausgasen nicht rasch stabilisiert wird, drohen neue Rekorde und eine Verschärfung der klimatischen Belastungen.

Wissenschaftliche Grundlage

Die Daten von Copernicus basieren auf Milliarden von Messungen – gesammelt von Satelliten, Schiffen, Flugzeugen und Wetterstationen weltweit. Diese computergestützten Analysen liefern ein präzises Bild der klimatischen Veränderungen und dienen als Grundlage für politische Entscheidungen und wissenschaftliche Prognosen.

Was jetzt zu tun ist

Die Erkenntnisse aus dem Juli 2025 sollten als Weckruf verstanden werden. Es braucht:

- Klimapolitische Konsequenz: Die Reduktion von Treibhausgasen muss oberste Priorität haben.

- Internationale Zusammenarbeit: Klimaschutz kennt keine Grenzen – globale Lösungen sind gefragt.

- Regionale Anpassungsstrategien: Städte und Gemeinden müssen sich auf häufigere Extremwetterereignisse vorbereiten.

- Bewusstseinsbildung: Jeder Einzelne kann durch nachhaltiges Verhalten zur Lösung beitragen.

Fazit

Der drittwärmste Juli der Geschichte ist kein Ausreißer, sondern Teil eines besorgniserregenden Trends. Die Klimakrise ist real, messbar und spürbar – weltweit. Es liegt an uns, diesen Trend zu stoppen, bevor aus Rekorden Katastrophen werden.