Grüner Wasserstoff gilt als Schlüsselelement für die Energiewende und den Weg zur Klimaneutralität. Als emissionsfreier Energieträger verspricht er, fossile Brennstoffe in verschiedenen Sektoren zu ersetzen und schwer zu dekarbonisierende Industrien zu transformieren.

In diesem Beitrag betrachten wir die Grundlagen des grünen Wasserstoffs, seine Potenziale sowie die spezifischen Herausforderungen, mit denen Deutschland und die Europäische Union bei der Umsetzung einer wasserstoffbasierten Wirtschaft konfrontiert sind.

Wir werden analysieren, wo die größten Hürden liegen und welche Maßnahmen erforderlich sind, um die ambitionierten Ziele im Bereich der Wasserstofftechnologie zu erreichen.

Was ist grüner Wasserstoff?

Grüner Wasserstoff wird oft im Zusammenhang mit “Technologieoffenheit” innerhalb der Politik genannt. Doch was ist das überhaupt?

Definition

Grüner Wasserstoff wird ausschließlich durch Elektrolyse von Wasser hergestellt, wobei der gesamte benötigte Strom aus erneuerbaren Energiequellen stammt. Im Gegensatz zu anderen Varianten entstehen bei seiner Produktion keinerlei CO₂-Emissionen.

Herstellungsprozess

Bei der Elektrolyse wird Wasser (H₂O) mithilfe von elektrischem Strom in seine Bestandteile Wasserstoff (H₂) und Sauerstoff (O₂) aufgespalten. Die Reinheit des Wasserstoffs hängt dabei von der verwendeten Elektrolysetechnologie ab.

Unterschied zu anderen Wasserstoffarten

Grauer Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen und setzt CO₂ frei. Blauer Wasserstoff nutzt ebenfalls fossile Brennstoffe, fängt aber das CO₂ ab. Türkiser Wasserstoff entsteht durch Methanpyrolyse und produziert festen Kohlenstoff statt CO₂

Da wir jetzt etwas Bescheid wissen, was grüner Wasserstoff ist, schauen wir auf die Vorteile und die Produktion des grünen Wasserstoffs.

Vorteile von grünem Wasserstoff

CO2-neutral

Der größte Vorteil von grünem Wasserstoff liegt in seiner vollständigen Klimaneutralität. Bei der Produktion und Nutzung entstehen keine Treibhausgasemissionen, was ihn zu einem idealen Energieträger für die Klimaschutzziele macht.

Vielseitig einsetzbar

Wasserstoff kann in verschiedensten Bereichen eingesetzt werden: als Industrierohstoff, Kraftstoff für Fahrzeuge, zur Stromerzeugung oder Gebäudeheizung. Diese Flexibilität macht ihn zu einem universellen Energieträger der Zukunft.

Speicherbar und transportierbar

Im Gegensatz zu erneuerbarem Strom lässt sich Wasserstoff gut speichern und über große Entfernungen transportieren. Dadurch kann er als Pufferspeicher für überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen dienen und die Versorgungssicherheit erhöhen.

Herstellung von grünem Wasserstoff

Elektrolyse-Verfahren

Die Elektrolyse ist das Herzstück der grünen Wasserstoffproduktion. Dabei kommen verschiedene Technologien zum Einsatz: Alkalische Elektrolyse (AEL), Protonen-Austausch-Membran-Elektrolyse (PEM) und Hochtemperatur-Elektrolyse (SOEC).

Effizienz der Verfahren

Die Wirkungsgrade der verschiedenen Elektrolyseverfahren variieren zwischen 60% und 80%. Aktuelle Forschungen zielen darauf ab, diese Effizienz zu steigern und gleichzeitig die Kosten der Anlagen zu senken.

Erneuerbare Energien als Grundlage

Entscheidend für die Umweltbilanz ist der ausschließliche Einsatz von erneuerbarem Strom aus Wind, Sonne oder Wasserkraft. Nur dann kann der Wasserstoff tatsächlich als “grün” bezeichnet werden und seine Klimavorteile entfalten.

Anwendungsbereiche

Wir wissen nun, was grüner Wasserstoff ist, welche Vorteile dieser hat und wie dieser produziert wird. Schauen wir uns jetzt kurz an, für was dieser Wasserstoff genutzt werden kann.

Industrie

In energieintensiven Industrien wie der Stahlproduktion kann grüner Wasserstoff fossile Brennstoffe ersetzen. Bei der Direktreduktion von Eisenerz wird statt Kohle Wasserstoff als Reduktionsmittel eingesetzt, wodurch der CO₂-Ausstoß drastisch reduziert wird.

Verkehr

Brennstoffzellenfahrzeuge nutzen Wasserstoff zur Stromerzeugung und bieten gegenüber Batteriefahrzeugen Vorteile bei Reichweite und Betankungsgeschwindigkeit. Besonders im Schwerlastverkehr, bei Bussen und in der Schifffahrt hat diese Technologie großes Potenzial.

Energiespeicherung

Als Langzeitspeicher kann Wasserstoff überschüssigen Strom aus erneuerbaren Quellen aufnehmen und bei Bedarf wieder in Strom umwandeln. Diese saisonale Speicherung ist entscheidend für die Stabilisierung eines auf erneuerbaren Energien basierenden Stromsystems

Der “grüne” Wasserstoff wird speziell als Ersatzstoff für Erdgas gehandelt und viele Menschen hoffen, dass Wasserstoff in Zukunft Gas möglichst 1:1 ersetzen kann.

Deutschlands Wasserstoffstrategie

Kurzfristige Ziele (bis 2024)

Aufbau erster Elektrolyseure mit bis zu 5 GW Gesamtleistung. Förderung von Forschungsprojekten und Schaffung regulatorischer Rahmenbedingungen für einen Wasserstoffmarkt. Start der ersten internationalen Partnerschaften für Wasserstoffimporte.

Ein Beispiel für ein geplantes Projekt ist eine Kooperation mit dem afrikanischen Staat Namibia: ARD Mediathek – Podcast

Mittelfristige Ziele (bis 2030)

Erhöhung der Elektrolysekapazität auf 10 GW, was etwa einem Viertel des prognostizierten deutschen Wasserstoffbedarfs entspricht. Etablierung eines funktionierenden deutschen und europäischen Wasserstoffmarktes. Aufbau eines Wasserstoff-Kernnetzes.

Langfristige Ziele (nach 2030)

Vollständige Integration von Wasserstoff in alle relevanten Wirtschaftssektoren. Ausbau internationaler Importinfrastruktur und Partnerschaften. Entwicklung eines robusten internationalen Wasserstoffmarktes mit Deutschland als zentralem Knotenpunkt.

Herausforderungen in Deutschland: Produktion

Um die Ziele der Nutzung des grünen Wasserstoffes zu erreichen, müssen aber einige Herausforderungen beseitigt werden. Diese sind sowohl in der Produktion als auch in der Infrastruktur, sowie in den Erneuerbaren Energien zu finden. Schauen wir kurz einmal hin, wo die Herausforderungen liegen:

Hohe Produktionskosten

Aktuell kostet die Herstellung von grünem Wasserstoff etwa 3-6 €/kg, verglichen mit 1-2 €/kg für grauen Wasserstoff. Diese hohe Kostendifferenz stellt eine erhebliche Markteintrittsbarriere dar und verhindert eine breite Anwendung in preissensitiven Bereichen.

Energieintensiver Herstellungsprozess

Für die Produktion von einem Kilogramm Wasserstoff werden etwa 50-55 kWh Strom benötigt. Bei einem deutschlandweiten Wasserstoffbedarf von geschätzten 90-110 TWh im Jahr 2030 wären dafür zusätzlich 130-160 TWh erneuerbarer Strom erforderlich.

Mangel an Elektrolyseuren

Die Produktionskapazitäten für Elektrolyseure sind begrenzt. Derzeit fehlt es an industriellen Fertigungslinien, um die für die Wasserstoffstrategie benötigten Elektrolyseure in ausreichender Zahl herzustellen. Dies führt zu Engpässen und langen Lieferzeiten.

Herausforderungen in Deutschland: Infrastruktur

Wasserstoff-Kernnetz

Deutschland plant bis 2032 ein 9.700 km langes Wasserstoff-Kernnetz. Dieses basiert zu 60% auf umgewidmeten Erdgasleitungen und zu 40% auf Neubauten. Die Finanzierung und die rechtzeitige Umsetzung stellen große Herausforderungen dar.

Umrüstung bestehender Netze

Die Umwidmung von Erdgasleitungen für Wasserstoff erfordert technische Anpassungen und Materialprüfungen. Nicht alle bestehenden Leitungen sind für den Wasserstofftransport geeignet, was zusätzliche Investitionen und Zeitverzögerungen bedeutet.

Speicherinfrastruktur

Neben den Transportleitungen werden großvolumige Speichermöglichkeiten benötigt. Salzkavernen bieten hier Potenzial, müssen aber für Wasserstoff angepasst werden. Der Ausbau dieser Speicherkapazitäten verzögert sich häufig aufgrund langwieriger Genehmigungsverfahren.

Verzögerungen beim Netzausbau

Langwierige Planungs- und Genehmigungsverfahren verlangsamen den Netzausbau erheblich. Das führt zu einem Henne-Ei-Problem: Ohne ausreichende Infrastruktur fehlen Anreize für Investitionen in Produktionsanlagen und Abnehmer.

Herausforderungen in Deutschland: Erneuerbare Energien

| Unzureichender Ausbau Der Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland hält nicht mit den Zielen der Wasserstoffstrategie Schritt. | Konkurrenz um grünen Strom Elektrolyse konkurriert mit direkter Stromnutzung für Elektromobilität und Wärmepumpen. |

| Flächenverfügbarkeit Begrenzte Flächen für Wind- und Solarenergie limitieren das Potenzial für heimische Produktion. | Netzengpässe Überlastungen im Stromnetz erschweren den Transport erneuerbarer Energie zu Elektrolyseuren. |

Die direkte Elektrifizierung von Prozessen ist energieeffizienter als der Umweg über Wasserstoff. Wird grüner Strom für die Elektrolyse genutzt, steht er nicht mehr für andere Anwendungen zur Verfügung. Dies führt zu intensiven Diskussionen über die optimale Allokation erneuerbarer Energien.

Zudem müssen die Standorte für Elektrolyseure strategisch gewählt werden – idealerweise in Regionen mit hoher erneuerbarer Energieproduktion und guter Netzanbindung, was die Standortauswahl zusätzlich einschränkt.

Importabhängigkeit Deutschlands

Wie wir gesehen haben, ist es gar nicht so einfach, den Bedarf an grünen Wasserstoff zu decken. Deshalb ist Deutschland abhängig von anderen Ländern und muss somit, Wasserstoff importieren:

Importbedarf

Anteil des geplanten Wasserstoffimports am deutschen Gesamtbedarf bis 2030.

Partnerländer

Anzahl der potenziellen Lieferländer, mit denen Deutschland Wasserstoffpartnerschaften anstrebt.

Kernnetz

Geplante Länge des deutschen Wasserstoff-Kernnetzes bis 2032.

Deutschland wird aufgrund begrenzter Flächen und erneuerbarer Ressourcen dauerhaft auf Wasserstoffimporte angewiesen sein. Bis 2030 sollen 50-70% des Bedarfs durch Importe gedeckt werden. Die Bundesregierung hat daher bereits mehrere internationale Wasserstoffpartnerschaften geschlossen, unter anderem mit Namibia, Australien, Chile und Marokko.

Die Importinfrastruktur stellt eine zusätzliche Herausforderung dar. Für den Transport über lange Strecken wird Wasserstoff oft verflüssigt oder in Ammoniak umgewandelt. An den Zielhäfen sind entsprechende Umwandlungsanlagen erforderlich, deren Bau zeitaufwändig und kostspielig ist.

Wirtschaftliche Aspekte

| Hohe Investitionskosten | Mehrere Milliarden Euro für Elektrolyseure und Infrastruktur |

| Subventionsbedarf | Förderung durch H2Global und Carbon Contracts for Difference |

| Wettbewerbsfähigkeit | Preisdifferenz zu fossilen Alternativen überbrücken |

Die Transformation zu einer Wasserstoffwirtschaft erfordert massive Investitionen. Für den Aufbau von 10 GW Elektrolysekapazität werden Investitionen von etwa 7-10 Milliarden Euro veranschlagt. Hinzu kommen die Kosten für das Wasserstoffnetz und die Umrüstung industrieller Anlagen.

Verschiedene Fördermechanismen sollen die Kostenlücke schließen. Das H2Global-Instrument nutzt einen Doppelauktionsmechanismus, bei dem ein Zwischenhändler langfristige Verträge mit Produzenten schließt und den Wasserstoff an den Meistbietenden verkauft. Die Differenz wird staatlich ausgeglichen. Carbon Contracts for Difference garantieren Unternehmen eine Vergütung für vermiedene CO₂-Emissionen.

EU-Wasserstoffstrategie

Nachdem wir die Situation in Deutschland durchleuchtet haben, schauen wir uns nun etwas die Situation in der europäischen Union an:

Die EU-Wasserstoffstrategie, veröffentlicht im Juli 2020, setzt ambitionierte Ziele: Bis 2030 sollen mindestens 40 GW Elektrolysekapazität in der EU installiert sein und weitere 40 GW in Nachbarregionen, um den Import zu fördern. Die Strategie ist Teil des European Green Deal und soll zur Erreichung der Klimaneutralität bis 2050 beitragen.

Zur Umsetzung wurden mehrere Instrumente geschaffen. Die European Clean Hydrogen Alliance vereint Industrie, öffentliche Behörden und Zivilgesellschaft, um eine Investitionspipeline aufzubauen. Über die Important Projects of Common European Interest (IPCEI) werden großtechnische Wasserstoffprojekte gefördert. Das EU-Programm Horizon Europe stellt erhebliche Mittel für Forschung und Innovation im Wasserstoffbereich bereit.

Probleme in der EU: Produktionskapazitäten

Der EU-Rechnungshof hat in einem Sonderbericht von 2023 die bisherigen Fortschritte bei der Umsetzung der Wasserstoffstrategie als “bescheiden” bezeichnet. Die installierten Elektrolysekapazitäten liegen weit unter den Zielvorgaben. Ende 2022 waren in der EU lediglich 0,1 GW installiert – gegenüber einem Ziel von 6 GW.

Die Diskrepanz zwischen ambitionierten Zielen und tatsächlicher Umsetzung erklärt sich durch mehrere Faktoren: langwierige Genehmigungsverfahren, Verzögerungen bei der Entwicklung regulatorischer Rahmenwerke und Unsicherheiten bezüglich langfristiger Investitionen. Zudem fehlte es bislang an einer koordinierten Industriepolitik zur Förderung europäischer Elektrolyseur-Hersteller.

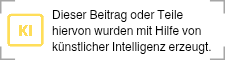

Probleme in der EU: Nachfrage

Prognostizierte Nachfrage

10-20 Millionen Tonnen bis 2030

Realistische Schätzungen

5-8 Millionen Tonnen bis 2030

Tatsächliche Nachfrage

Unsicher aufgrund Kostenentwicklung

Ein grundlegendes Problem bei der EU-Wasserstoffstrategie ist die Überschätzung der kurzfristigen Nachfrage. Die ursprünglichen Prognosen gingen von einem raschen Hochlauf der Wasserstoffnutzung in verschiedenen Sektoren aus. Der EU-Rechnungshof kritisiert, dass die prognostizierte Nachfrage von 10-20 Millionen Tonnen bis 2030 wahrscheinlich zu optimistisch ist.

Die tatsächliche Entwicklung der Nachfrage hängt stark von der Preisentwicklung ab. Solange grüner Wasserstoff deutlich teurer ist als fossile Alternativen, bleibt die Nachfrage begrenzt. Hinzu kommt, dass viele potenzielle Abnehmer erst umfangreiche Investitionen in wasserstofffähige Anlagen tätigen müssen, was zusätzliche Zeit und Kapital erfordert.

Probleme in der EU: Wettbewerbsfähigkeit

Wenn Mann die Produktion von grünem Wasserstoff betrachtet, dürfen wir nicht die negative Wettbewerbsfähigkeit in der EU vergessen. Geprägt sind diese Negativen Faktoren von hohem globalen Wettbewerb und hohen Kosten für Produktion innerhalb der EU.

| US-Konkurrenz | Chinesische Produktion | Günstige Produktionsstandorte |

| Der Inflation Reduction Act der USA bietet Steuervorteile von bis zu 3 $/kg für grünen Wasserstoff. Diese Subventionen drohen europäische Investitionen in die USA umzulenken und die Wettbewerbsfähigkeit der EU-Industrie zu untergraben. | China dominiert bereits die Produktion von Elektrolyseuren mit niedrigen Herstellungskosten. Europäische Hersteller haben Schwierigkeiten, preislich konkurrenzfähig zu bleiben, was die Abhängigkeit von importierter Technologie erhöht. | Länder mit kostengünstiger erneuerbarer Energie können Wasserstoff zu deutlich niedrigeren Kosten produzieren als die EU. Diese Kostendifferenz könnte zu einer Abwanderung energieintensiver Industrien führen. |

Probleme in der EU: Infrastruktur

Fehlendes Pipelinenetz

Derzeit existiert noch kein dediziertes grenzüberschreitendes Wasserstoffnetz in der EU. Der “European Hydrogen Backbone” soll bis 2040 ein 39.700 km langes Netz schaffen, basierend auf umgewidmeten Erdgasleitungen und Neubauten.

Regulatorische Hürden

Uneinheitliche Standards und fehlende EU-weite Regularien für Transport, Speicherung und Nutzung von Wasserstoff erschweren grenzüberschreitende Projekte. Die erforderliche Harmonisierung schreitet nur langsam voran.

Verzögerungen bei Großprojekten

Prestigeträchtige Infrastrukturprojekte wie die Wasserstoffpipeline zwischen Dänemark und Deutschland verzögern sich aufgrund komplexer Genehmigungsverfahren und Finanzierungsfragen.

Importterminalhürden

Die Einrichtung von Importterminals für Ammoniak, LOHC oder flüssigen Wasserstoff in europäischen Häfen erfordert hohe Investitionen und trifft auf lokale Widerstände und Umweltbedenken.

Übergangsphase: Blauer Wasserstoff

| Herstellungsprozess | Erdgasreformierung mit CO₂-Abscheidung und -Speicherung (CCS) |

| CO₂-Reduktion | Ca. 60-90% im Vergleich zu grauem Wasserstoff |

| Produktionskosten | 1,5-3 €/kg (günstiger als grüner Wasserstoff) |

| Verfügbarkeit | Kurzfristig in großen Mengen realisierbar |

| Methan-Leckage | Problematisch für Klimabilanz, oft unterschätzt |

| CCS-Effizienz | Umstritten, Langzeitstabilität der Speicherung unsicher |

Angesichts der Herausforderungen beim Aufbau einer grünen Wasserstoffwirtschaft wird in Deutschland und der EU intensiv über die Rolle von blauem Wasserstoff als Übergangslösung diskutiert. Blauer Wasserstoff wird aus Erdgas gewonnen, wobei das entstehende CO₂ abgeschieden und unterirdisch gespeichert wird.

Die Kontroverse um blauen Wasserstoff dreht sich um seinen tatsächlichen CO₂-Fußabdruck. Kritiker weisen auf die Methan-Leckagen bei der Erdgasförderung und -transport hin, die die Klimabilanz verschlechtern. Zudem bestehen Zweifel an der langfristigen Sicherheit der CO₂-Speicherung. Befürworter betonen dagegen die schnelle Verfügbarkeit und die geringeren Kosten im Vergleich zu grünem Wasserstoff.

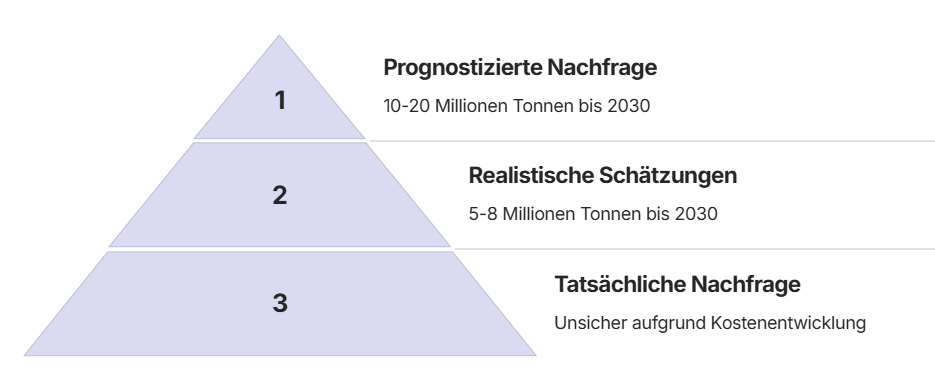

Lösungsansätze

Forschungsförderung

Verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Elektrolysewirkungsgrade zu verbessern und Produktionskosten zu senken. Förderung innovativer Speicher- und Transporttechnologien.

Realistische Planung

Anpassung der Ausbauziele an realistische Machbarkeiten. Priorisierung von Wasserstoffanwendungen in Bereichen, wo keine direkten Elektrifizierungsalternativen existieren.

Internationale Kooperationen

Stärkung von Partnerschaften mit potenziellen Lieferländern. Entwicklung gemeinsamer Standards für Zertifizierung und Handel von grünem Wasserstoff.

Beschleunigte Verfahren

Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren für Wasserstoffinfrastruktur. Schaffung von Investitionssicherheit durch klare langfristige politische Rahmenbedingungen.

Lösungsansätze

Forschungsförderung

Verstärkte Investitionen in Forschung und Entwicklung, um Elektrolysewirkungsgrade zu verbessern und Produktionskosten zu senken. Förderung innovativer Speicher- und Transporttechnologien.

Realistische Planung

Anpassung der Ausbauziele an realistische Machbarkeiten. Priorisierung von Wasserstoffanwendungen in Bereichen, wo keine direkten Elektrifizierungsalternativen existieren.

Internationale Kooperationen

Stärkung von Partnerschaften mit potenziellen Lieferländern. Entwicklung gemeinsamer Standards für Zertifizierung und Handel von grünem Wasserstoff.

Beschleunigte Verfahren

Vereinfachung und Beschleunigung von Genehmigungs- und Planungsverfahren für Wasserstoffinfrastruktur. Schaffung von Investitionssicherheit durch klare langfristige politische Rahmenbedingungen.

Fazit: Zukunft des grünen Wasserstoffs

Enormes Potenzial

Grüner Wasserstoff bleibt ein Schlüsselelement für die Dekarbonisierung schwer elektrifizierbarer Sektoren. Trotz aktueller Herausforderungen ist sein langfristiges Potenzial für die Energiewende unbestritten, besonders in der Industrie und bei Langstreckentransporten.

Realistische Erwartungen

Die zeitlichen und mengenmäßigen Erwartungen an die Wasserstoffwirtschaft müssen angepasst werden. Ein schrittweiser Hochlauf mit Fokus auf prioritäre Anwendungen ist wahrscheinlicher als eine schnelle, breite Marktdurchdringung.

Koordinierte Anstrengungen

Der erfolgreiche Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft erfordert ein koordiniertes Vorgehen von Politik, Wirtschaft und Forschung. Deutschland und die EU müssen ihre Strategien harmonisieren und konsequent umsetzen, um im internationalen Wettbewerb bestehen zu können.